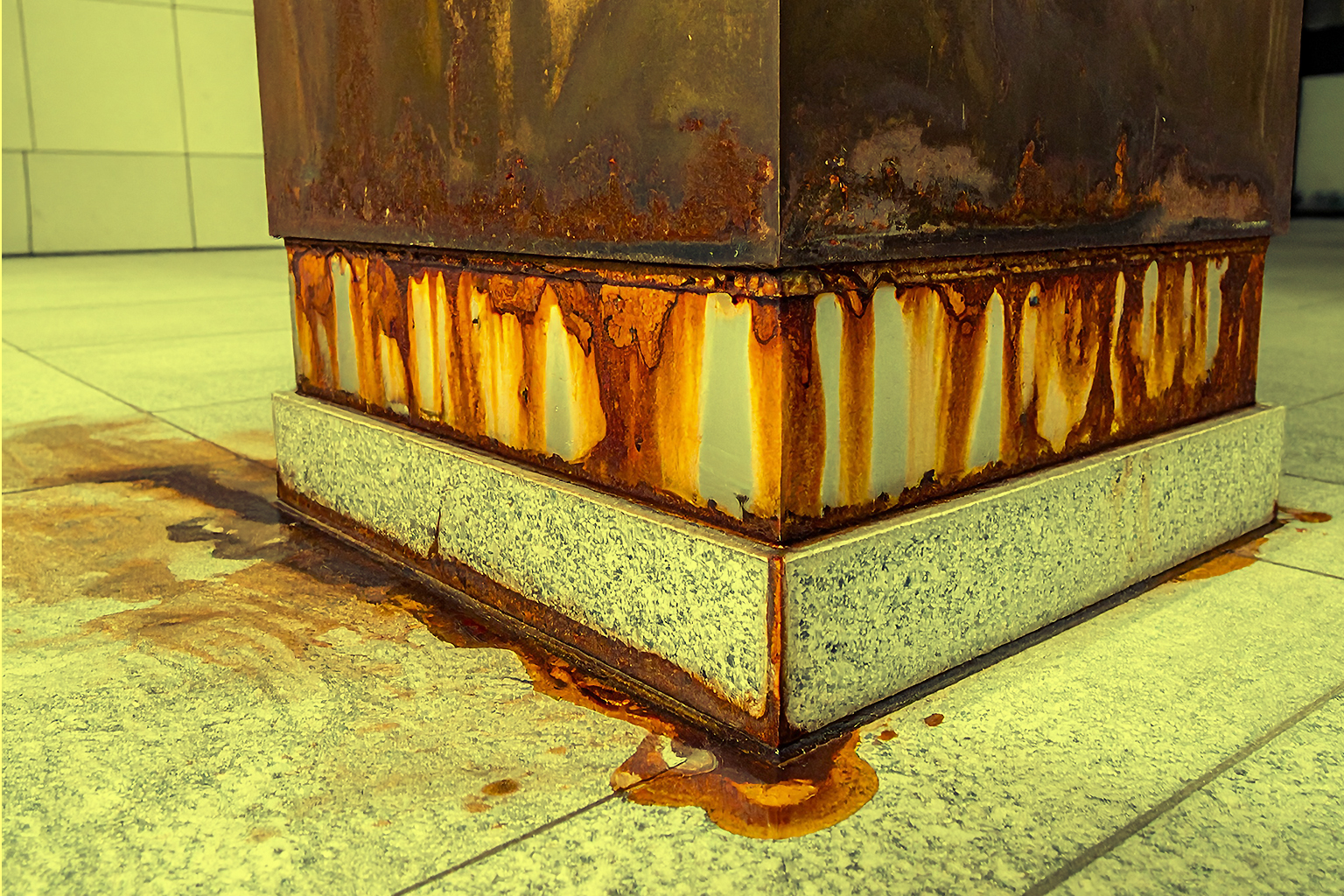

1999年、世界の終わりはノストラダムスの大予言ではなく、目の前の銀行口座の封鎖という切実な恐怖の中にあった。世紀末の重苦しい空気は、オカルト的な終末論によってではなく、かつて永遠と信じられていたシステムそのものが、音を立てて崩れ落ちる軋みによって満たされていた。本稿の論考が目的とするのは、金融システムという巨大な構造体がいかにして自らの公正性という基盤を内部から腐蝕させたのかを、自己準拠的論理と責任の不可視化という現代思想のプリズムを通して、あの時代の湿度とともに解剖することである。

序論

この論考は、【システム的信頼(クレディビリティ)の終焉:可視化された不信と『正当性』のフロンティア】という大テーマに焦点を当てた全5回連載の一部であり、1980年代から2020年代に至るシステムと倫理の変遷を追うものである。

1999年に公開された映画『金融腐蝕列島 呪縛』(監督・原田眞人、主演・役所広司)は、高杉良の小説『呪縛ー金融腐蝕列島II』を原作とする。この小説は、バブル経済崩壊後の日本の金融業界、とりわけ大手銀行が直面した不良債権処理と総会屋問題という危機を、組織的な隠蔽工作という形で描出した。 原作小説は産経新聞に連載され、1998年に角川書店から発行(2000年に文庫本として再版)された。そのモデルとなったのは、1997年に発覚した第一勧業銀行および四大大手証券会社による総会屋利益供与事件(小池隆一事件)である。題名の「呪縛」は、当時の近藤克彦頭取が記者会見で「呪縛が解けなかった。」と述べたことに由来し、まさに日本の金融界が旧体制の論理から脱却できない病理を象徴している。

本作品は、公開こそ1999年の「世紀末」であったが、そのテーマである構造的病理とコストの次世代への転嫁は、氷河期世代の苦悩が顕在化した2000年代以降の日本社会を規定する「呪縛」そのものであり、本論考は21世紀初頭の構造的欺瞞を解剖する基点として、本作を位置づける。[前回の論考]では、情報システムが非合理な恐怖によって乗っ取られ、呪いという形で非倫理的な生存ロジックが転嫁される構造を分析した1。本稿は、その非倫理的な構造の腐蝕が、感情的な恐怖から、より無機質で合理的な経済システムの内側へと移行し、公正さの『正当性』がいかに自壊したかを追跡する。本稿で採用する批評構造は、以下の三つのレイヤーを厳格に横断し、この構造的病理の全体像を提示する。

1. 構造化のレイヤー:機能不全と自己準拠的論理

本作品が提示するシステムの病理は、組織が外部の倫理や信頼を裏切り、自身の存続を唯一の目的とする自己準拠的論理に囚われる点にある。かつて日本の高度経済成長を支えた成功体験がいかにして足枷となり、組織を内向きの論理へと閉ざしていったのか。ここでは、映画的な演出技法と歴史的な制度疲労の両面から、その閉鎖的なメカニズムを解剖する。

1.1. 護送船団方式と「MOF担」という名の共犯関係

物語の背景にあるのは、戦後の日本金融界を支配してきた護送船団方式の崩壊である。大蔵省の強力な指導の下、一行たりとも破綻させないこのシステムは、かつては低利で安定的な資金供給を実現し、奇跡的な経済復興のエンジンとして機能した。しかし、このシステムの維持には、MOF担(対大蔵省担当者)と呼ばれるエリート行員たちによる、法と倫理の境界線を踏み越えた接待工作が不可欠であった。映画でも示唆されるノーパンしゃぶしゃぶ事件に象徴されるグロテスクな接待文化は、単なる個人の堕落ではない。それは、「情報を取る(システムを維持する)」という目的のために、倫理をコストとして支払った、システムに組み込まれた必要経費であったのだ。グローバルスタンダードの波、すなわちBIS規制(自己資本比率規制)の導入といった外圧が押し寄せてもなお、彼らはこの内輪の論理から脱却できなかった。過去の成功の方程式が、そのまま腐敗の温床へと転化していく悲劇がここにある。

1.2. 密室の美学と「自己準拠的空間」の結界

銀行という機構は、社会の信用という抽象的な要素を基盤として、時間軸上で未来への約束を担保する特異な装置である。ドイツの社会学者ニクラス・ルーマンが論じた自己準拠性(Autopoiesis)2は、システムが外部の環境や倫理的要請をノイズとして遮断し、内部の存続論理を優先する病理として機能する場合がある。原田は、この理論的な閉鎖性を、視覚的かつ聴覚的な演出で見事に表現している3。紫煙が立ち込める重厚な役員会議室、外部の光を遮断する分厚いブラインド、そして飛び交う専門用語と早口の台詞回し。これらは単なるリアリズムではなく、外部の人間を寄せ付けない組織の「結界」として機能している。彼らが使用する専門用語(ジャーゴン)はコミュニケーションのためではなく、共犯関係を確認し合うための儀式として機能し、その密室の中では、不良債権という外部の現実は健全なバランスシートという内部の論理によって拒絶され、隠蔽される。このとき、システムの存続こそが唯一の正義となり、外部の公正さという規範は倫理的な盲点として無視されるに至る。

1.3. デジタル環境における自己準拠性の変容と加速

『呪縛』が描いた病理は、現代、より非人間的な形態で継承されている。1990年代のシステム腐蝕が紙の改ざんや組織の圧力という人間的な媒介を必要としたのに対し、現代の金融システム、例えばアルゴリズム取引や分散型金融(DeFi)におけるロジックは、人間の介入なくして自己完結的に機能する。これらのデジタル機構は、外部の倫理的判断を完全に排した非人間的な自己準拠性を達成しており、倫理的なコストはシステムそのものに織り込まれる。当時の密室で行われた人間的な隠蔽工作は、今やブラックボックス化されたアルゴリズムの中で自動処理されるエラーとして扱われる。これは、当時の病理が解決されたのではなく、より高度に合理化され、コードの論理という形で現代にメタモルフォーゼ(変容)したことを意味する。

2. 倫理化のレイヤー:『正当性』の喪失とコストの転嫁

組織の存続という集合的な規範は、いかに公正さという『正当性』を喪失させ、そのコストを下の世代へ転嫁したのか。これは、失われた30年と呼ばれる停滞期を生きる氷河期世代が構造への不信を抱く、最も核心的な問いである。ここでは、言葉による現実の汚染と、その結果としての実存的な喪失について検証する。

2.1. 軟着陸論という名の欺瞞と「飛ばし」の軽薄性

映画に登場する飛ばしや隠蔽といった行為は、当時、必ずしも純粋な悪としてのみ認識されていたわけではない。そこには軟着陸(ソフトランディング)論という擁護の論理が存在した。急激な不良債権処理は連鎖倒産と金融恐慌を招くため、時間を稼ぎながら地価や株価の回復を待つことが、国益に適う現実的な判断であるとされたのである。しかし、この過程で使用された「飛ばし(損失の付け替え)」という隠語には、現実を軽視し、数字を操作可能な記号として扱う金融業界特有の傲慢さが深く刻印されている。本来、直視すべき巨額の損失を「飛ばす」という軽薄な言葉で表現することで、彼らは事態の深刻さを心理的に麻痺させていたのではないか。言葉が現実を裏切り、倫理的な痛覚を遮断する道具として使われ始めたとき、組織の腐敗は決定的なものとなる。

2.2. リスク社会における責任の拡散と透明化

先送りされた負債は、時間軸上における将来へと意図的に転嫁された。社会学者ウルリッヒ・ベックが論じたリスク社会4において、この行為は、責任の所在を組織や集合的な判断という形で不可視化し、特定の個人や世代が負うべきリスクを霧散させる構造を生み出す。役員会の面々は、今の破綻を防ぐという大義のもと、自身が負うべき責任を回避し、結果として構造的な無責任を完成させた。倫理的な判断は、組織の安定という大義のもとに、あたかも最初から存在しなかったかのように透明化され、誰一人として明確な責任を取らないまま、システム全体が沈下していく事態を招いた。

2.3. 氷河期世代への構造的コストと「信頼」という精神的基盤の剥奪

不良債権処理の遅延と隠蔽という組織の行為は、単なる帳簿上の操作に留まらなかった。それは、歴史的かつ社会的な帰結として、最終的に公的資金枠と金融機関損失を合わせた約100兆円規模の危機対応コストという国民負担を招いただけではない5。雇用機会の喪失という形で、社会に接続し始めた当時の若年層の人生に、具体的な倫理的コストとして転嫁された。1990年代後半から2000年代初頭にかけての完全失業率の上昇と有効求人倍率の低下は、組織の安定を優先した上層部の判断の結果、構造的なしわ寄せがどこへ向かったかを客観的な数字として示している。しかし、私たちが奪われたのは経済的な機会だけではない。「努力すれば報われる」「社会は公正である」という、生きていくための精神的な基盤そのものが剥奪されたのだ。彼らは、既存の正社員雇用を守るための調整弁として若者を扱い、その結果、社会に対する根源的な信頼という目に見えない資本までもが決定的に毀損された。この静かな絶望こそが、私たちが抱える不信の正体である。

この歴史的な倫理的負債の継承は、物語の構造においても象徴的に描かれている。主人公・北野の息子・浩一という存在は、物語内での描写の大小を超え、この「清算されなかった構造的コスト」を不可避的に継承する次世代の象徴として機能する。システムが清算できなかった負債は、彼の人生に、「社会への信頼の喪失」という倫理的・精神的な重圧として静かに転嫁されたのである6。

3. リアリティのレイヤー:不信の可視化と真実の支配

経済システムの機能不全が可視化されることで、個人が信じる真実のリアリティが、集団的な不信によって支配される構造を追跡する。組織という閉鎖空間において、真実はいかにして書き換えられ、個人の倫理は圧殺されるのか。映画が描く対立軸を通して、現代にも通底する情報の支配構造を浮き彫りにする。

3.1. 仲代達矢が演じた「孤独な正義」の呪縛と継承

故・仲代達矢が演じた最高顧問・佐々木英明は、単なる悪役ではなく、組織の論理を極限まで内面化した悲劇的な正義の体現者として描かれている。彼の静かで冷徹な振る舞いは、組織の存続こそが唯一の正義であるという、極めて強固な規範的信念に基づいている7。主人公である北野が信じようとする個人の倫理と、佐々木の体現する組織図の論理が衝突したとき、その孤独な信念の仮面は、次の世代を殺すための凶器へと変貌する。両者の間に横たわる決定的な信用の断層は、いかなる言葉によっても埋めることはできない。

3.2. コンプライアンスという名の新たな隠蔽とシミュラークル

映画における隠蔽工作は、不良債権の現実を、健全な銀行という集合的な物語によって覆い隠す試みである。フランスの思想家ジャン・ボードリヤールが論じたシミュラークル8の概念を援用すれば、銀行は安全であるという集合的な物語は、北野の内部告発という真実よりも強く機能する社会的力学を生み出した。そして現代、この構造はコンプライアンス(法令順守)という名の下に、より巧妙な形で生き延びている。かつては事実を「隠す」ことで組織を守ろうとしたが、現代の組織は、「形式的にルールを守るふりをする」ことで責任を回避し、実質的な倫理を骨抜きにしているのではないか。過剰なまでのマニュアル化と責任回避の文化は、形を変えた新たな隠蔽であり、真実を追求する個人の倫理的知覚を麻痺させる現代のシミュラークルである。

3.3. 組織の壁から情報空間の溶解へ

1990年代のシステム腐蝕が、組織の壁の内側で、情報と真実を隠蔽・支配することで起きたのに対し、現代の不信は、情報空間の壁そのものが溶解することで加速している。現代社会におけるデジタル・ディストラストは、AIによる情報の非実在化や、公的情報ソースへの構造的不信として現れる。これは、『呪縛』が示した組織による真実の支配という構造的病理が、より非人間的なアルゴリズムによる情報の支配へと姿を変え、現実と虚構の境界を完全に溶解させていることを示唆する。当時の事象は、単なる過去の不祥事ではなく、現代社会の構造的欺瞞を予見する先見的なケーススタディとして、その影響力を保持し続けている。

結論

『金融腐蝕列島 呪縛』は、経済システムという名の巨大な構造が、自己保身の呪縛によって、公正さと倫理をいかに透明に、そして無慈悲に破壊していくかを詳細に記録した。この破壊のプロセスは、ルーマン的な自己準拠性、ベック的な責任の拡散、そしてボードリヤール的な真実のシミュラークル化という三つの層を厳格に経由し、システム的信頼の終焉という最終的な帰結をもたらした。

そして、このシステムの論理が経済の枠を超え、人類の行動原理そのものを支配する言語と情報へと移行したとき、事態は新たな、そしてより深刻な局面へと突入する。飛ばしという言葉が現実を歪めたように、極限に合理化された論理は、いかに倫理を完全に透明化し、集団的な責任回避の願望を代行するのか。システムへの構造的な不信を抱く私たちは、この非人間的な論理を前に、いかに自己の生存と倫理的主体を確立するのか。次なる論考は、言葉そのものが殺戮の引き金となる世界で、最適化された地獄の深淵を追跡する。

- 前回記事「『リング』:能動的感染と「倫理的コスト転嫁」の非情な設計図」では、ウイルスとしての恐怖がメディアを介して拡散し、他者に死を転嫁することで自己保存を図る非倫理的なシステムを描き出した。本稿は、その病理が感情的な領域から合理的な経済システムへと浸透する過程を追う↩

- 自己準拠性:システムが自己の要素を再生産し、外部環境から独立して内部論理を構築する特性。外部の要請を「ノイズ」として処理し排除する傾向を持つ。参照:ニクラス・ルーマン。↩

- 本作品には故・仲代達矢が率いた無名塾出身者が多数起用されている。また、佐々木英明(故・仲代達矢)と久山隆(故・佐藤慶)は、戦後の日本映画界を支えた巨匠たちであり、特に佐藤は仲代と俳優座養成所の同期である。仲代自身、佐藤を「体制に反抗する精神」を教えられた「兄貴のような存在」と語っており、その関係性は俳優人生に強い影響を与えたという。体制への反抗精神を持つ俳優たちが、皮肉にも旧体制の重鎮を演じることで、その「密室の論理」の権威と歴史的重みを、より深く、圧倒的なリアリティをもって獲得している。↩

- リスク社会:現代社会において、リスクが階級や国境を超えて広がり、その責任の所在が不可視化・拡散していく状態を指す。参照:ウルリッヒ・ベック。↩

- この「約100兆円規模」という数字は、単に公的資金の実額を示すものではなく、1990年代後半から2000年代初頭にかけての金融危機対応において、主に設定された公的資金枠(最大70兆円)と、金融機関が抱えた不良債権処理に伴う損失累計額(純損失総額として約100兆円規模と推計)を総合した、当時の経済的損失の総体的規模を指す。なお、公的資金の注入は、システミック・リスクの恐れがある金融機関に対し、預金保険法102条の「第一号措置」(資本増強)として実施される制度的枠組みが確立されている。参照:財務省「我が国における公的資金注入および一時国有化スキーム-金融危機対応措置(預金保険法102条スキーム)について-」、預金保険機構関連資料。↩

- 北野の息子・浩一というキャラクターは、物語の結末の有無にかかわらず、清算されなかった組織の負債が、次世代の私的な人生へと転嫁され続ける構造を象徴している。この浩一役を演じたのは、本作が映画デビュー作であった故・三浦春馬である。彼の存在は、システムが清算できなかった負債を不可避的に継承する次世代の象徴として、物語の構造に静かに、しかし深く刻まれている。↩

- 主演の役所広司と故・仲代達矢は実生活でも師弟関係にあり、作中の北野と佐々木の関係性(主人公と最高顧問)は、公私の区別を超えた旧体制の「呪縛の継承」を象徴的に示唆する。さらに、北野が佐々木の娘婿(娘・今日子の夫)であるという設定は、組織の論理が個人的な家族関係にまで深く食い込み、呪縛として継承される構造を具体的に示している。↩

- シミュラークル:現実の根拠や原本を失い、それ自体が現実として流通し、真実を凌駕する「現実の不在」を指す概念。参照:ジャン・ボードリヤール。↩