システムが倫理的な責任を放棄し、そのコストを最弱者に負わせる「構造的放置」の論理は、絶対的な危機に直面したとき、最も冷酷な段階へと移行する。それは、共同体の存続という至上命題の下、「誰を犠牲にするか」という排他性の論理を立ち上げることである。本稿が扱う新海誠の映画『天気の子』は、この生存競争が、一人の少女への犠牲をいかに「合理的」だと信じ込ませるかを、精緻な美学のヴェールの下に静かに告発している。

序論

本稿は、新海誠のアニメ映画『天気の子』(2019年公開)を批評対象とし、[前回の論考]で指摘した「構造的放置」の論理が、いかに倫理的臨界へと移行したかを検証する1。

前作『君の名は。』(2016年公開)2が「街全体の命を救う」という集合的生存を主軸としたのに対し、本作は「個人の願いと、最大多数の幸福のぶつかり合い」の物語として明確に位置づけられている。本稿は、その問題が極限状況、すなわち未曾有の危機に直面した際の倫理的臨界点において、いかなる排他性の論理として可視化されるかを、批評対象として考察する。

本稿の核となる主張――共同体の生存戦略が、いかに一人の少女への「合理的犠牲」という名の構造的暴力を立ち上げるのか――を、ルネ・ジラールの「スケープゴートの論理」を適用し分析する。この分析の底流には、新海自身も属する世代が経験した構造的システムへの不信と、過度な自己責任論への懐疑という氷河期世代の視点を、客観的な分析のレンズとして貫く。

1. 共同体の無意識と大人社会が要求する排他性の論理

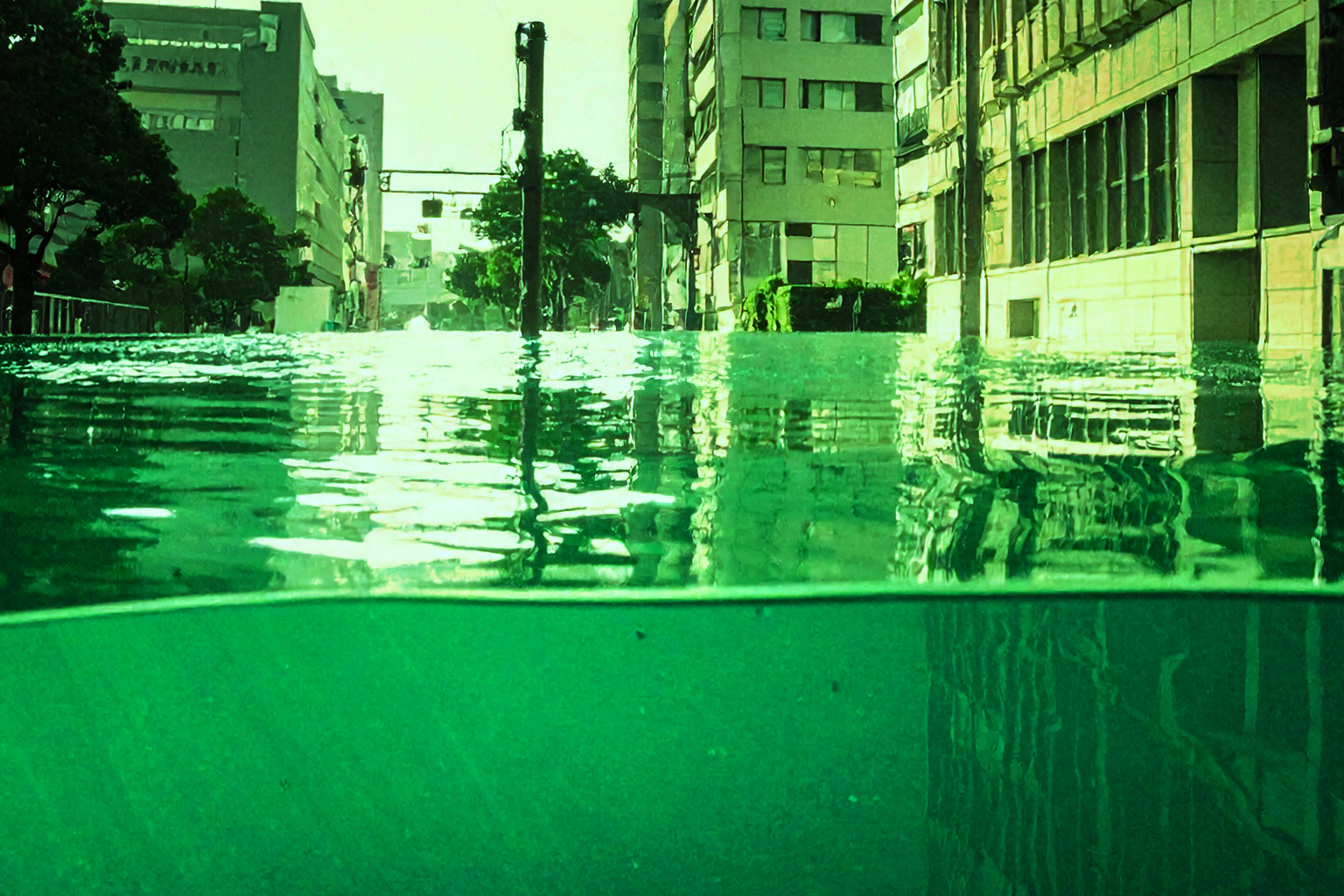

東京を襲う「雨の常態化」は、現代日本が抱える「気候変動」「都市の脆弱性」といった構造的な危機を寓意的に象徴する。この危機は、共同体の「日常の維持」という至上命題の下、その解決を切望する集合的無意識を「最大多数の幸福」という冷たい合理性へと変質させる。

ルネ・ジラールの「スケープゴートの論理」3を適用すれば、天気を変える能力を持つ少女・陽菜は、共同体の合理性によって、いつでも排除可能な「ホモ・サケル」4へと位置づけられたと解釈される。この排他性の論理は、単なる抽象的な集合的無意識に留まらない。作中、大人社会の代表者たる須賀圭介や警察機構の行動、そして古来の「雨女・龍の伝承」は、構造的な倫理的責任の外部化を、具体的な大人社会の判断として実行・受容するプロセスを具現化している。

2. 倫理的告発を中和する映像美学の二律背反性

本作が内包する批評的な矛盾は、その圧倒的な映像美が、重い倫理的テーマの受容に及ぼす影響に顕著である。新海の映像美学は、天候の異常や陽菜の昇天といったシーンを、極度に光彩を放つ写実的なスペクタクルとして提示する。

この美学は、観客の理性を介さず、情動的な感動のみを呼び起こすことで、物語の核にある「排他性の論理」や「犠牲の重さ」といった倫理的な負荷を緩和し、判断を停止させる。現代の感性学が扱う、美的な受容が倫理的な判断を凌駕するという課題5を、本作の受容は典型的に示している。結果として、内容は「倫理的告発」であるにもかかわらず、形式は「美しい災害描写」という「感性の消費」6へと還元されてしまう。

新海は「『調和を取り戻して元通りになって良かったね!』という物語が語られてきたけれど、僕たちが住んでいる世の中というのは、もう短期的には元に戻りそうもないというのが大方の実感だと思うんですよね」7と述べ、「元に戻らない世界」を描くことを意図した。しかし、批評的な美しさが、この「犠牲の重さ」や「倫理的コスト」の切実さを中和し、「形式優位の消費」へと導くという、形式と内容の二律背反こそが、本作が現代社会に突きつける最も重要な批評的課題である。

3. 個の誠実性によるシステムの拒絶と、世代間の倫理的亀裂

帆高の「世界より君を選ぶ」という決断は、共同体の生存を目的とする「最大多数の幸福」というシステム的な合理性を、「個の誠実性」によって断ち切る行為である。新海自身、「『ほんとうのこと』を全力で叫ぶ、正しくない人間を見てみたかった」8と述べており、この行為は、「合理的犠牲」の論理に対する明確な否を意味する。陽菜は、帆高の強い願いと自己選択によって「現実世界に奪還」された9。

しかし、この決断に対する倫理的受容は、作品公開後の議論の潮流の中で、倫理的視座の構造的な亀裂を明確に露呈させた。若い世代が帆高の行動を「自己の正しさの追求」「自由」として肯定的に受容する傾向にあるのに対し、一定の社会経験を積んだ鑑賞者層は、別の視点を示す。

システムから機会の剥奪を経験し、過度な自己責任を押し付けられてきた氷河期世代の視座から見るとき、帆高の「ロマンチックな個人主義」は、水没という恒久的な構造的コストを、最終的に他者や社会に無責任に転嫁した行為として映る余地を持つ。この層は、帆高の愛の成就よりも、構造的な倫理的負債を誰が、いかにして引き受けるのかという、現実的な責任の所在に焦点を当てる。作中設定の「東京水没」や「銃の利用」といった、物語の根幹に存在する社会規範からの逸脱や構造的コストに関する顕著な批判的意見の存在は、この鑑賞者層が、作品に内包された倫理的メッセージに対して、極めてシビアな現実認識をもって対峙していることを示唆する。この倫理的受容の衝突こそが、新海が意図したテーマの、最も鋭利な批判的断面を形成しているのである。

結論

『天気の子』の批評的意義は、生存の絶対的な効率を追求する現代において、「誰の犠牲の上に、誰の日常が成り立つのか」という最も根本的な倫理の問いを、共同体全体に突きつけた点にある。帆高の決断は、システムに内在する排他性の論理を個の誠実性によって断ち切る行為であったが、それは同時に、世代間の倫理的受容において構造的なコストに対する責任の所在という鋭い対立を生じさせた。

帆高の選択がもたらした水没後の東京は、共同体が拒否し続けた倫理的コストの永続的な証拠である。そして、この「倫理的臨界点を超えた先」で問われているのは、ロマンチックな愛の成就ではなく、構造的な倫理的負債を誰が、いかにして引き受けるのかという、冷たい合理性の中での生の再構築の課題である。

この「個の倫理」がシステムを超える瞬間が、極めて長大な時間軸の上でどのような意義を持つのか。次回は、非線形の時間倫理が、現代的な「効率」と「消費」の倫理をいかに相対化し、生の価値を再定義するかを考察する。

- 前回の論考『誰も知らない』:剥き出しの生と「システムによる倫理の外部化」では、倫理的責任がシステムによって外部化される「構造的放置」の状況を分析し、本稿の主題へと接続する。↩

- 先行記事『君の名は。』:記憶の断裂と「非合理な再接続」を参照。↩

- 集団の内的抗争や危機を、特定の個人への暴力的な排斥を通じて外部に転嫁し、秩序を回復させようとする人類学的メカニズム。↩

- 古代ローマ法における「剥き出しの生(sacer)」の概念。法的な保護を完全に剥奪された存在を指す。↩

- 「感性学」は美的なものだけでなく、倫理的な判断や社会的な状況を含む広範な「感覚的な価値」へと対象を拡張している。この現象は、大塚英志が論じた「データベース消費」が、物語の構造的な批判要素を切り離し、美的な情動のみを受容させる構造として現れている。↩

- 倫理的な考察や深い思索を伴わず、瞬間的かつ情動的な感動や快感のみを目的とする文化の消費形態を指す。↩

- 「『天気の子』は『壊れたままの世界』で生きる若者へのエール〈新海誠インタビュー03〉」(Funq! (FLiCK), 2020年)↩

- 「「前作への批判を潰せばヒットするわけじゃない」新海誠が語る“期待”との向き合い方」(新R25, 2019年)↩

- 陽菜は消滅ではなく、帆高の選択により現実世界に帰還している。これは共同体の論理が要求した犠牲の構造が、個の倫理によって破壊されたことを意味する。↩